9月17—20日,2017年经济地质学家学会科学年会在我校召开,这是该学会成立一百多年来首次在亚洲举办年会。

大会以“亚洲矿床:中国及其邻区”为主题,关注当前全球矿床学研究领域和矿产资源勘探开发的热点话题,探讨中国及其邻区在“一带一路”背景下解决全球矿业低迷背景下的领导作用。来自中国、美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等30余个国家的近800名代表参会。

18日上午,会议开幕式在我校体育馆举行。大会组委会主席 Richard Goldfarb主持会议,中国地质调查局副局长李金发、中国矿业联合会会长彭齐鸣、我校校长邓军出席开幕式并致辞。中国科学院院士翟裕生、莫宣学,校领导王训练、万力等出席会议。

李金发在致辞中说,矿床地质学的发展,需要秉承“大地质观” “大资源观”“大生态观”“大数据观”,本次会议对推动矿床地质学的发展,乃至矿业的复苏,都将起到积极的作用。彭齐鸣指出,“一带一路”为国际矿业合作创造了巨大的机遇,这将成为推动地球科学特别是经济地质发展的强大动力。邓军代表学校对与会者表示欢迎,他说,此次会议将研究重点放在东亚地区演化的理解和世界级矿床的形成,为来自世界不同国家的科学家提供了一次良好的机会去了解亚洲,也使亚洲发展中国家的进步和变化成为了世界关注的焦点。

瑞士日内瓦大学教授Lluís Fontboté应邀在开幕式上做了“Future Supply of Mineral Resources(矿产资源的未来供给)”的主题报告,详细介绍了从十九世纪六十年代至今全球矿产资源的勘探开发利用情况,分析了矿产资源勘探开发需要应对的瓶颈问题以及面临的挑战。

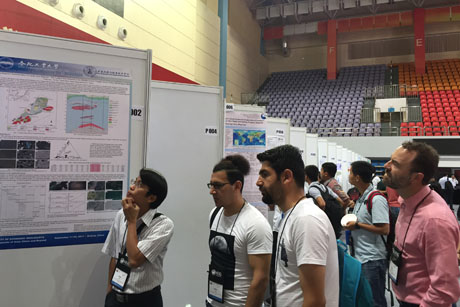

会议指出,亚洲占有全世界1/3的土地,承载了世界上60%的人口,亚洲国家在过去几十年经济迅速发展的同时,对矿产资源的需求增大,带来了资源紧缺与生态环境问题。大会以专题报告、大会报告、短期课程和展板等多种形式开展交流,大会报告内容包括全球矿业形势现状与展望、深化成矿作用和成矿规律认识、高矿产资源开发利用能力、“一带一路”沿线成矿规律与矿产开发等,分会场专题报告涉及中国金矿床、中国斑岩矽卡岩铜钼金铁矿床、中国浅成低温热液金矿床、华南钨锡矿床、阿尔泰晚古生代成矿作用、亚洲超大型矿床等多个主题。通过深入交流超大型成矿系统的地质特征与成因,更好地揭示经济发展区的资源潜力,提出未来更高效的勘探战略。

经济地质学家学会(Society of Economic Geologists)为矿床学领域的权威国际组织,影响巨大,该组织目前拥有来自近100个国家的超过7000名活跃会员,其年度大会已成为该学科重要的学术交流契机。(文/谭艳敏 摄/孙敬 王启祥)